प्रस्तुति- डा. ममता शरण

| निम्न विषय पर आधारित एक श्रृंखला का हिस्सा |

| भारत का संविधान |

|---|

|

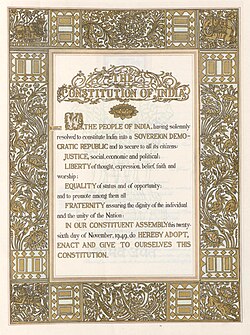

| उद्देशिका |

डॉ॰ बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता

भारतीय संविधान के पिता डॉ॰ बी आर आंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को भारतीय संविधान सुपूर्द करते हुए, 26 नवंबर 1949

भारतीय संविधान की निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉ॰ बाबासाहेब आंबेडकर ने 26 नवबंर 1949 को भारतीय संविधान ‘संविधान सभा के अध्यक्ष’ एवं राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को सौंपा। अतः यह दिन (26 नवंबर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।[1][2] [3]

जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए

अनुक्रम

संक्षिप्त परिचय

42वे संशोधन से पूर्व भारत के संविधान की प्रस्तावना

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें विहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है।

इतिहास

मुख्य लेख : भारतीय संविधान का इतिहास

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें ३ मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा

की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1947 से आरम्भ कर दिया।

संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के

द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद

आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन

मे कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की

स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें 'संविधान का निर्माता' कहा जाता है।भारतीय संविधान की संरचना

वर्तमान समय में (सितम्बर 2012) भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं-[6]अनुसूचियाँ

पहली अनुसूची - (अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।दूसरी अनुसूची - [अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] - मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते [7]

- भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,

- भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,

- भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,

- भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षकके वेतन-भत्ते।

चौथी अनुसूची - [अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।

पाँचवी अनुसूची - [अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।

छठी अनुसूची - [अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय मे उपबंध।

सातवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 246] - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।

आठवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 344(1), 351] - भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख।

नवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 31 ख ] - कुछ भुमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।

दसवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर अ

ग्यारवीं अनुसूची - पन्चायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान मे 73वे संवेधानिक संशोधन (1993) द्वारा जोड़ी गई।

बारहवीं अनुसूची - यह अनुसूची संविधान मे 74 वे संवेधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई।

आधारभूत विशेषताएँ

संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परन्तु विद्वानों में मतभेद है। अमेरीकी विद्वान इस को 'छद्म-संघात्मक-संविधान' कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय (पी कन्नादासन वाद) ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है।भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक सम्प्रुभतासम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है।

सम्प्रुभता

सम्प्रुभता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र. भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त सम्प्रुभतासम्पन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है।समाजवादी

मुख्य लेख : समाजवाद

समाजवादी शब्द संविधान के १९७६ में हुए ४२वें संशोधन अधिनियम

द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और

आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के

आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार

केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को

एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी।भारत ने एक मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया है।

धर्मनिरपेक्ष

मुख्य लेख : धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के १९७६ में हुए ४२वें संशोधन अधिनियम

द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक

सहिष्णुता सुनिश्चीत करता है। भारत

का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह ना तो किसी धर्म को बढावा देता है, ना

ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है व एक समान

व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसन्द के किसी भी धर्म का उपासना,

पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ

भी हो कानून की नजर में बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त

स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता।लोकतांत्रिक

मुख्य लेख : लोकतंत्र

भारत

एक स्वतंत्र देश है, किसी भी जगह से वोट देने की आजादी, संसद में अनुसूचित

सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है।

स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में

सीटें आरक्षित की जाती है। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें

आरक्षित करने का एक विधेयक लम्बित है। हालांकि इसकी क्रियांनवयन कैसे होगा,

यह निश्चित नहीं हैं। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जिम्मेदार है।गणराज्य

मुख्य लेख : गणराज्य

राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर एक जीवन भर या

पदत्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतांत्रिक

राष्ट्र के प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता

द्वारा निर्वाचित होते है। भारत के राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं।शक्ति विभाजन

यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों मे विभाजित होती हैं। दोनों सत्ताएँ एक-दूसरे के अधीन नही होती है, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती हैं।संविधान की सर्वोचता

संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केन्द्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद निम्न दिए गए हैं:- अनुच्छेद 54,55,73,162,241।

- भाग -5 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय राज्य तथा केन्द्र के मध्य वैधानिक संबंध।

- अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची।

- राज्यो का संसद मे प्रतिनिधित्व।

- संविधान मे संशोधन की शक्ति अनु 368इन सभी अनुच्छेदो में संसद अकेले संशोधन नही ला सकती है उसे राज्यों की सहमति भी चाहिए।

- लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा क्योंकि उसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। अतः संघ मे लिखित संविधान अवश्य होगा।

- संविधान की कठोरता इसका अर्थ है संविधान संशोधन में राज्य केन्द्र दोनो भाग लेंगे।

- न्यायालयो की अधिकारिता- इसका अर्थ है कि केन्द्र-राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे।

- न्यायालय ही संघ-राज्य शक्तियो के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे।

- न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे भारत में यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

भारतीय संविधान मे कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी है

- 1 यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है

- 2 राज्य अपना पृथक संविधान नही रख सकते है, केवल एक ही संविधान केन्द्र तथा राज्य दोनो पर लागू होता है

- 3 भारत मे द्वैध नागरिकता नहीं है। केवल भारतीय नागरिकता है

- 4 भारतीय संविधान मे आपातकाल लागू करने के उपबन्ध है [352 अनुच्छेद] के लागू होने पर राज्य-केन्द्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जायेगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जायेगा। इस स्थिति मे केन्द्र-राज्यों पर पूर्ण सम्प्रभु हो जाता है

- 5 राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केन्द्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है [बिना राज्यों की सहमति से] [अनुच्छेद 3] अत: राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नही हैं। केन्द्र संघ को पुर्ननिर्मित कर सकती है

- 6 संविधान की 7वीं अनुसूची मे तीन सूचियाँ हैं संघीय, राज्य, तथा समवर्ती। इनके विषयों का वितरण केन्द्र के पक्ष में है।

- 6.1 संघीय सूची मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हैं

- 6.2 इस सूची पर केवल संसद का अधिकार है

- 6.3 राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण हैं, 5 विशेष परिस्थितियों मे राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है किंतु किसी एक भी परिस्थिति मे राज्य, केन्द्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते-

- क1 अनु 249—राज्य सभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित हेतु यह आवश्यक है [2/3 बहुमत से] किंतु यह बन्धन मात्र 1 वर्ष हेतु लागू होता है

- क2 अनु 250— राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वत: मिल जाता है

- क3 अनु 252—दो या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्य सभा को यह अधिकार दे सकती है [केवल संबंधित राज्यों पर]

- क4 अनु 253--- अंतराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है

- क5 अनु 356—जब किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस स्थिति में संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है

- 7 अनुच्छेद 155 – राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णत: केन्द्र की इच्छा से होती है इस प्रकार केन्द्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है

- 8 अनु 360 – वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केन्द्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा में केन्द्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है

- 9 प्रशासनिक निर्देश [अनु 256-257] -केन्द्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाये, के बारे में निर्देश दे सकता है, ये निर्देश किसी भी समय दिये जा सकते है, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है

- 10 अनु 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः: केन्द्र के अधीन है जबकि ये सेवा राज्यों में देते है राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है

- 11 एकीकृत न्यायपालिका

- 12 राज्यों की कार्यपालिक शक्तियाँ संघीय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नही हो सकती है।

संविधान की प्रस्तावना

मुख्य लेख : भारतीय संविधान की उद्देशिका

संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक

प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी

संविधान से प्रभावित तथा विश्व मे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के

माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा

दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति

सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह 'हम भारत के लोग' - इस

वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था

कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान

विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज

करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता

है।संविधान की प्रस्तावना:

- हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा

- उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए

- दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा

- इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान भाग 3 व 4 : नीति निर्देशक तत्व

मुख्य लेख : नीति निर्देशक तत्व

भाग 3 तथा 4 मिलकर 'संविधान की आत्मा तथा चेतना' कहलाते है क्योंकि किसी

भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति-निर्देश देश के निर्माण

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक

संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड

के संविधान में लागू किये गये थे। ये वे तत्व है जो संविधान के विकास के

साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की

स्थापना करना है। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का

रूपाकार निश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में भेद

बताया गया है और नीति निदेशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है।भाग 4 क : मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य, मूल सविधान में नहीं थे, इन्हे 42 वें संविधान संशोधन द्ववारा जोड़ा गया है। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गये तथा संविधान के भाग 4(क) के अनुच्छेद 51 - अ में रखे गये हैं। ये कुल 11 हैं।51 क. मूल कर्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

- (क) संविधान का पालन करे और उस के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ;

- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उन का पालन करे;

- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उस का परिरक्षण करे;

- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिस के अंतर्गत वन, झील नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उस का संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिस से राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;

- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

संशोधन

मुख्य लेख : भारतीय संविधान के संशोधन

भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की

प्रक्रिया है। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है जहाँ इसे

एक बिल के रूप में पेश किया जाता है।इन्हें भी देखें

- संविधान दिवस (भारत)

- भारतीय संविधान का इतिहास

- भारतीय संविधान सभा

- संघवाद (फेड्रलिज़्म)

- संविधान

- संविधानवाद

- भारतीय दण्ड संहिता

सन्दर्भ

- "दूसरी अनुसूची". अभिगमन तिथि: 10 फरवरी 2016.